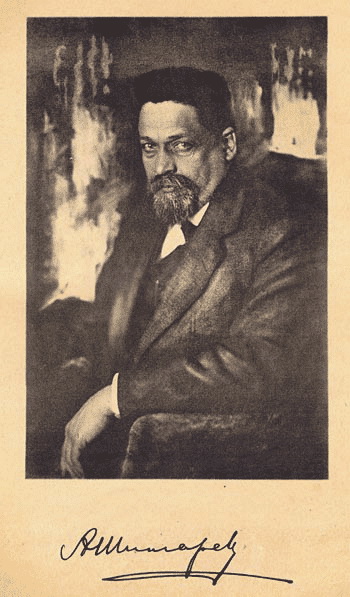

Эта книга - тюремный дневник Андрея Ивановича Шингарева, одного из лидеров партии конституционных-демократов (кадеты).

Дневник известного политика, общественного и государственного деятеля Андрея Ивановича Шингарёва (1869-1918) представляется важным источником не только для изучения его жизни и деятельности. Искренность и эмоциональная насыщенность документа настолько ярко характеризует не только самого его автора, но и подобный тип людей, являвшихся, бесспорно, лучшими представителями той самой «безнадёжно больной» русской интеллигенции начала ХХ века, что вопросы целесообразности новых и новых публикаций этого дневника отпадают сами собой. Очевидна и популярность как самого Шингарёва, так и посмертной публикации его дневника среди образованного общества, поскольку тираж, выпущенный в Москве в первой половине 1918 г. был явно немалым (особенно для того времени). Сохранились и глухие свидетельства о попытках отпечатать дополнительные экземпляры или второе издание книги.

Андрей Шингарев работал земским врачом в с. Грачевка Воронежской губернии, занимался журналистикой, участвовал в революционных событиях 1905 года, избирался депутатом Второй, Третьей и Четвертой Государственных Дум. Был членом ЦК партии кадетов, после февральской революции 1917 г. возглавлял продовольственную комиссию Временного правительства, был министром земледелия, потом министром финансов, потом по решению партии из состава правительства вышел...

Андрей Шингарев работал земским врачом в с. Грачевка Воронежской губернии, занимался журналистикой, участвовал в революционных событиях 1905 года, избирался депутатом Второй, Третьей и Четвертой Государственных Дум. Был членом ЦК партии кадетов, после февральской революции 1917 г. возглавлял продовольственную комиссию Временного правительства, был министром земледелия, потом министром финансов, потом по решению партии из состава правительства вышел...

В ноябре 1917 года (уже после октябрьской революции) Андрей Иванович Шингарев был избран депутатом Учредительного Собрания.

Первоначально открытие Учредительного Собрания намечалось на 28 ноября. В этот день кадеты попытались организовать манифестацию, которая была разогнана, а руководители партии были арестованы. Шингарев был помещен в Петропавловскую крепость.

Все дальнейшие события описаны в его дневнике, изданном в 1918 году.

Издание открывалось следующим сообщением:

27 ноября 1917 года. Петропавловская крепость, Трубецкой бастион, камера № 70.

Даты приведены по старому стилю.

Утром приехал вместе с Н. И. Астровым из Москвы. И дома, в Воронеже, и в Москве все отсоветовали ехать в Петроград, так как большевики, наверное, меня арестуют. Мне самому казалось, что это должно случиться, но я и в Ц.К.* и всем остальным говорил: „Я должен ехать. Бывают моменты, когда личная безопасность политического деятеля должна отступить перед его общественным долгом. На 28-ое назначено открытие Учредительного Собрания. Я и другие, избранные в члены собрания, должны быть в назначенное время на месте". — Поехал и, хотя приходится писать теперь сидя в каземате неизвестно за что, все же не раскаиваюсь. Пусть население знает, кто срывает Учредительное Собрание, кто насилует свободу народа. Из нашего задержания должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится народное сознание.

* Центральный Комитет партии Народной свободы

Арест случился все же при неожиданных обстоятельствах. Вечером у С.В.П.* было заседание Ц.К., где мне за отсутствием всех других пришлось председательствовать. Кроме моего краткого сообщения о поездке на выборы в Воронеж, обсуждался порядок завтрашнего дня и возможность открытия Учредительного Собрания. Уже после того, как разошлись члены Ц.К., из заседания Городской Думы пришел Оболенский, сообщив о предположенной манифестации, приветствии Г. Думы и т. д.

* Гр.С.В.Паниной

Ц.К. решил, так как число съехавшихся членов так мало, что открытие собрания, как Учредительного, правомочного, — не допустимо. Но недопустимо и подчинение указу Ленина. Решено предложить объявить совещание, избрать временного председателя, собираться каждый день, пока съедется достаточно народа и тогда, установив кворум, самостоятельно открыть Собрание. В манифестации участвовать хотели все. Обсуждали, кто, где и когда прочтет в Учредительном Собрании заявление Временного Правительства, как оставшегося на свободе, так и сидящего в крепости.

Предполагал я, что в Таврический войти не дадут и не удастся манифестация, но уже никак не думал, что сам я не попаду в нее и ничего не увижу. Уходить домой было поздно, все равно завтра надо было идти к Таврическому, да и казалось, что у Паниной безопаснее. На дом могут опять прийти.

Оказалось как раз наоборот. С дороги я устал, плохо спал уже несколько ночей, а потому с радостью воспользовался любезностью А. М. Петрункевич переночевать у С. В. Заснул как убитый и в 7 1/2 ч. был разбужен голосом Н. А., которая говорила — «Вставайте, пришли с обыском».

28 ноября.

Так начался для меня день великого праздника Русской земли, день созыва Учредительного Собрания.

Скоро красногвардеец и солдат вошли с ружьями в комнату, спросили мою фамилию, документы...

—А вы кто такие? И где ваши документы? — в свою очередь потребовал я.

— Мы по ордеру Военно-революционного комитета. С нами сам комиссар. Через некоторое время, уже арестовав Панину, явился и сам «комиссар» г. Гордон — бритый, с типично охраннической физиономией и с такой же непринужденностью развязных и слащавых манер.

— Будьте добры подождать здесь. Я пойду получить инструкции относительно вас.

Он приехал часа через полтора. Инструкции были коротки. Предписывалось у меня произвести обыск и поступить сообразно с его результатами. Так как никаких вещей у меня не было, то и обыска не производилось, а за отсутствием каких-либо других «результатов» г. Гордон объявил меня арестованным.

Пришлось подчиниться силе, и я отправился. Уже рассвело, в автомобиле на улице я нашел Ф. Ф. Кокошкина и его жену, которые тоже остановились у С. В. Паниной и, так же как и я, были обысканы и задержаны без какого-либо повода.

По дороге в Смольный большевистский жандарм тоном заправского жандарма цинично и лицемерно выражал сожаление, что ему приходится прибегать к таким мерам.

— Подумайте, я арестую своего учителя Федора Федоровича Кокошкина. Какую прекрасную книгу вы написали, — говорил он с ужимками и покачиваньем головы. — А все потому, что не хотите вы признать власть народных комиссаров. Вот и г. Шингарев не хочет с нами работать по финансам. — Гордон слащаво улыбался, кривлялся и был противен донельзя. Ф. Ф. и особенно Мария Филипповна принялись его стыдить, доказывали, что он, как и прежние охранники, служит насилию, что его собственные дети будут стыдиться поступков отца и пр. Ленинский охранник, с неизменно слащавой улыбкой возражал, что делает это ради блага страны. — А может быть, дети и не поймут меня. — Подумайте, — продолжал он кривляться, — каких людей я арестовал. — Я молчал. Было противно говорить с таким, с позволения сказать, гражданином, видимо, находившим особое удовольствие смаковать свою гнусную роль.

В Смольном мы застали С. В. Панину. Я ей очень обрадовался; так как раньше думал, что уже не увижу ее. Вскоре стали к ней приходить сотрудники „Народного Дома", принесли пироги, сыр, колбасу. Этими продуктами питались мы весь день. Наши тюремщики и не подумали нам ничего дать поесть.

Целый день заходило к нам много посетителей, выражая то сочувствие, то негодование новым «ленинским» жандармам. В 4 часа пришла Саша и Юрий. Так как мы все были вместе, нам было весело, и в компании с приходящими образовывались даже шумные митинги. Мы довольно непринужденно и громко беседовали, чем, повидимому, шокировали «деловую» атмосферу большевистской канцелярии. Мы были приведены в комнату № 56, где помещалась канцелярия какой-то следственной комиссии, сюда вводили арестованных, приходили родственники просить пропуска к заключенным, являлись вызванные для показания свидетели. В одном углу какой-то «чиновник» подбирал взятые, очевидно, при обыске клочки разорванного письма, стараясь составить полный текст; у окна работал на машинке военный писарь, изготовляя ордера о новых арестах; у другого столика барышня писала какие-то бумаги.

Точно ради курьеза сюда же привели своеобразную пару арестованных: какую-то женщину беженку и солдата с ведром и помазками. С ними были взяты „вещественные доказательства" преступления: целый пук воззваний Продовольственнаго Отдела Управы о насилиях большевиков. Женщина горевала, что у нее остался дома один ребенок, а солдат в смиренной и грустной позе стоял, прислонившись к стенке. Их держали до самого вечера, они устали, были голодны и если бы мы не дали им поесть, они не ели бы целый день.

Когда пришли некоторые с.-р. гласные (из них помню одного Луцкого), я обратил их внимание на грустную пару „преступников", расклеивавших „прокламации"; наняты они были за 6 руб. в день, — хотели заработать, да вот красногвардейцы арестовали — говорила женщина.

Луцкий возмутился, поймал одного из членов следственной комиссии, кудлатого матроса Алексеевского, и тот с иронической улыбкой быстро разобрал „дело" и освободил арестованных. Женщина взяла ведерко с клейстером, солдат смущенно перекрестился, и поклонившись нам, они ушли.

У входных дверей часто сменялись часовые — красногвардейцы. Немало их входило в комнату, они шушукались и с любопытством разглядывали нас. Какой-то капитан Медведев явился как служащий следственной комиссии. Оказалось, что он не большевик, а левый с.-р.; Кокошкин стал его стыдить— Раз служишь в этом учреждении, надо исполнять приказание власти, которую признаешь, — ответил он смущенно. То же говорили в былое время и совестливые жандармы царизма.

Под вечер была приведена партия каких-то простых людей, взятая за пьянство, и вскоре же отпущена. Мы сидели, сидели целые часы. Посетителей к нам допускать перестали, и на этой почве произошла даже перебранка между офицером с Георгием и членом Ц. И. Комитета. Офицер, явившийся, видимо, уполномоченным наблюдать за порядком, просил оставить нас, член Ц. И. К. резко закричал ему в ответ — Я прошу вас убираться отсюда. — Видимо, этот инцидент повлиял на дальнейшее отношение к нашей относительной свободе.

Скоро С. В. Панину позвали к допросу. Допрашивал ее присяжный поверенный Красиков, сам председатель следственной комиссии. Дело шло о 92 тысячах, которые по Министерству Народнаго Просвещения Панина не передала Народному Комиссару. Ее привлекают по суду за „сокрытие" казенных сумм. Она же желает передать деньги Учредительному Собрании и законному Правительству. Ее привлекли к суду и арестовали по требованию Луначарскоо. Мы же, случайно оказавшиеся в ее доме во время обыска, были взяты сначала просто, благодаря желанию г. Гордона отличиться. В доме Паниной после нашего ареста была устроена засада совсем как при старом строе жандармами. И таким образом еще были арестованы князь П. Д. Долгоруков и инженер Константинов, который, как товарищ министра Путей Сообщения, зашел к С. В. Паниной в 12 часов дня, чтобы идти в Таврический дворец на манифестацию.

После допроса Паниной позвали меня. Красиков спрашивал об отношениях к.-д. к казачеству и пр. Я отвечал односложно и дал утвердительный ответ только на вопрос — член ли я Ц.К. кадетской партии. Обо всем остальном ограничивался указанием — Не знаю. Когда он спросил, член ли я Комитета Спасения, я сказал — нет. И кроме того, я желал бы знать, кто вы такой, и почему вы допрашиваете меня? Он что - то пробормотал в ответ и заявил, что иммунитет членов Учредительного Собрания — вопрос спорный, да кроме того, ему официально и неизвестно, что мы члены Учредительного Собрания.

После меня Кокошкин отказался отвечать и показал свое удостоверение. Но и документ нисколько не смутил „председателя". Случайно захваченные во время обыска, у Паниной мы послужили для новых деспотов лишь предлогом начать борьбу с Учредительным Собранием.

Допрос Долгорукова и Константинова был очень короток. Константинова вскоре освободили и даже извинились (вероятно узнав, что он не кадет), а нас задержали и дело пошло в высшую инстанцию. Нами заинтересовались „сами" Народные Комиссары. Константинов решил ждать объявления нашей участи. По возвращении с допроса я уже не застал ни Паниной, которую уже отправили в Кресты, ни Кокошкиной — она была удалена, несмотря на ее протесты и требования арестовать вместе с мужем. Комиссары обсуждали наше „дело" довольно долго. Кто-то нам передавал, что идут споры. Уже не знаю, как и по какому поводу спорили „властители" социалистической революции, но их решение может поспорить с Шемякиным судом. Без дальнейших проволочек, без следствия, допроса свидетелей и пр. мы, как члены партии к.-д. как и вся партия, были объявлены врагами народа, подлежащими суду революционного трибунала. „Декрет" об этом был прочтен нам около 12 часов ночи. Мы ждали этого документа довольно долго. Уже к нам никого не подпускали, перед нами выстроили шеренгу красногвардейцев (все мальчики лет по 18), с ружьями охраняли нас, как самых опасных преступников.

Хорошее „счастье" шататься всю ночь по обыскам и охранять арестованных подарил Ленин своим последователям рабочим. Служить орудиями насилия и угнетения — какая почетная роль для представителей „революционной демократии". Впрочем, одни это делают действительно „по убеждению", а другие просто за 30 сребренников в день. В виду растущей безработицы этот вид заработка со стороны „государства" может оказаться хорошим средством помощи. Интересно только, будут ли Ленинские охранники устраивать стачки, борясь за повышение заработной платы и 8-мичасовой рабочий день. Теперь им много приходится „работать" и днем и ночью. Говорят, вчера было подписано триста ордеров на обыски.

Около часа ночи нас передали караулу солдат латышского полка. Долго держали внизу, в коридоре на сквозняке и повезли в автомобилях в Петропавловку. Около половины второго мы были в крепости и долго стояли на морозе, ожидая, когда и куда нас засадят. Долгоруков и Кокошкин принялись объяснять солдатами, какое преступление они делают, лишая свободы членов Учредительного Собрания. Солдаты молчали, один из них сказал — „Да мы что, мы лишь исполнители приказания". — Так говорили и при царе, — сказал Кокошкин. Разве можно исполнять незаконные приказания. — „Вы — все!" — сказал я солдатам, „потому что только вами они и держатся. Без вашей вооруженной силы они — никто".

Было холодно и темно. Мороз пощипывал ноги, говорили, что сразу ударило 12 градусов. Все озябли, пошли в караульное помещение погреться. — Какую бы вы речь сказали в Учредительном Собрании? — спросил меня шутливо Долгоруков. „Я сказал бы речь о том, как русская революция сама себя убивает" — ответил я.

Только около половины третьего часа ночи после курьезного „приема" новых арестантов комендантом крепости, усиленно показывавшим свои документы нашим конвоирам, чтобы подтвердить свое звание, мы были отведены в Трубецкой бастион и разведены по одиночным камерам. Железная дверь захлопнулась за мной, и я остался один, усталый от всего происшедшего, охваченный отвращением перед новыми гасителями недавней русской свободы.

Холодно, грустно. В сводчатой комнат гулко раздаются шаги. Надо спать свою первую ночь в тюрьме.

29 ноября.

Около 9-ти часов утра еще совсем темно. Окно вверху камеры снаружи загорожено от света еще какой-то стеной и освещает совсем плохо.

Лязг ключа и отворяемой двери заставил меня подняться с койки. Принесли чайник с горячей водой. Надо вставать.

Хорошо, что добрая А. М. Петрункевич дала мне наспех перед арестом маленькую подушечку и одеяло. Иначе было бы очень холодно и неудобно спать. Камера холодная. Небольшой кусок печи во внутреннем углу плохо нагревает воздух. Стены и особенно пол, крашенный, асфальтовый, очень холодные. После вчерашнего переезда у меня насморк, и я охрип. Кое-какие припасы дали мне возможность напиться чаю. Казенный хлеб получил только к обеду. Трудно чем-нибудь заниматься — темно. Читать можно с трудом — скоро устают глаза. Писать также трудно. Жду, пока посветлеет, и от нечего делать хожу из угла в угол, изучая камеру. Она прямоугольная и очень похожа на большой сундук с круглой крышкой. Так делали в старину. Шесть шагов в ширину, одиннадцать в длину. Высота около пяти аршин посреди цилиндрически сводчатого потолка, постепенно опускающегося к боковым стенкам. Потолок побелен, стены с голубоватой побелкой, а на уровне трех аршин от пола обведены голубой узкой каймой — единственное украшение. В одном из коротких простенков, на высоте трех с четвертью аршин, окно с двойной железной рамой, в которую вставлены в три ряда по пяти небольших стекол. Верхний край рам скруглен параллельно потолку. Снаружи, кроме двойных железных рам, окно закрыто железной проволочной сеткой, с ячеями около 1 кв. вершка. Стена толщиною в аршин. Между наружной сеткой и двумя железными рамами еще вделанная в стены кованная железная решетка. Оконная ниша глубока, четыре ряда железных переплетов отнимают много света, да, кроме того, снаружи перед окном вышиною на уровне, вероятно, нашей крыши (второй этаж) тянется какая-то стена, застилая последнюю возможность хорошего освещения. Над нею виден клочок серого хмурого неба. В камерах первого этажа, вероятно, совсем темно. Да и здесь, в моей комнате, постоянный полумрак. К тому же петроградский ноябрь не светел вообще.

В противоположном окну коротком простенке железная или обитая железом, выкрашенная темной охрой небольшая одностворчатая дверь с узким прорезом-глазком в верхней трети. Глазок открывается снаружи, когда часовой хочет заглянуть в камеру. Изнутри он закрыт маленькими стеклышками; этой щелью для надзора часовых они пользуются редко. Под щелью в толстой двери есть еще какое-то отверстие (окошечко?), плотно закрытое четырехугольными створками. В левом углу от двери — теплый угол. Видимо, зеркало печи, но оно ничем не выдается внутрь камеры и совершенно закрыто штукатуркой. Здесь же на высоте трех аршин маленькое отверстие вентиляционного хода, закрытое черной решеткой. В правом углу - стульчак водяного клозета, а между ним и дверью — кран водопровода с маленькой раковиной, над ним крошечная ниша в стене для мыла, посреди комнаты изголовьем к левой стене (если смотреть от двери) — кровать. Ее ножки вделаны в пол, ее спинка наполовину углублена в штукатурку. Кровать массивная, железная, обычного госпитального типа. Небольшая подушка — грубая. Матрас, набитый соломой, плоский и твердый, плохонькая простыня, плохое одеяльце и полотенце. — Таков казенный инвентарь в моей клетке. Подле кровати железный, на кронштейне, вделанный в стену стол, и на нем все мое хозяйство: хлеб, чайник с горячей водой, солонка — тоже казенная. Здесь же лежат мои книжки, бумага... Никакой другой мебели нет. Нет даже табурета и кровать служит вместо него.

По стенам кое-где карандашные надписи и надписи совсем недавнего происхождения. Над изголовьем кровати расписался «Вл. Войтинский» — кажется, недавний комиссар Временного Правительства на каком-то из фронтов. Его, очевидно, как оборонца, заперли сюда пораженцы. В правом углу у окна подписи 12 юнкеров, заключенных сюда в начале ноября. Я различаю в полутьме фамилии Анухина, Ухова, Вистберга, Савенко, Зинчаса, Евстифеева, Задарновского, других разобрать не могу. Сбоку на стене в углу нарисован маленький календарь-дневник, обрывающийся 6 ноября.

Вот и все. Дальнейшее изучение камеры ничего не прибавляет. Надо устраиваться и привыкать. Хорошо, что я захватил книжку Лихтенберже о французской революции, и Юра принес мне еще в Смольный итальянскую грамматику. Можно будет легче проводить время. Однако заниматься в потемках трудновато. Глаза устают. Плохо идут в голову звучные итальянские слова.

У Лихтенберже неожиданно нахожу интересную справку. В кружке Bouche de fer один из жирондистов, аббат Фуше, свои социалистические идеалы однажды формулировал словами: - „Все для народа, все посредством народа, все народу". Вот откуда наши народные социалисты взяли свой лозунг. Заимствование имело почтенную дату февраля 1791 г . Оно ново у нас потому, что хорошо забыто во Франции.

Перед обедом первая прогулка на 15 мин. Впрочем, мне показалось, что прошло всего 2—3 минуты. В небольшом пятиугольном дворике все же можно дышать свежим воздухом и любоваться солнечным днем.

Морозно, снег поскрипывает под ногами, голубое ясное небо. Серая пелена утренней мглы точно сдернута. Солнце выглядывает изъ-за стен каземата. Хорошо! Надо уходить. Завтра попробую измерить дворик шагами...

Какой-то унтер-офицер принес газету „Новая жизнь". Увы, стереотипная печать так плоха, что все расплывается, и в камере читать невозможно, хотя день еще ясный.

Около часа дня дали обед. Я не хочу пользоваться офицерским столом и думаю испробовать еду из общего котла. Офицерский обед стоит 2 р. 50 к. Я хочу знать, как питаются те, кто не имеет денег для оплаты «привилегированного» стола. Обед из супа, с небольшими кусочками мяса, 2 ложки гречневой каши и два хлеба — это все. 2 раза дают кипяток, и к чаю на день четыре куска сахара. Около 7 час. вечера ужин из одного пустого супа. Таков казенный паек. Для взрослого человека, даже не рабочего, он явно недостаточен. На нем одном будет голодно.

Совершенно темнеет, и заниматься немыслимо. Это самые тоскливые часы. Караульный сказал, что раньше 6 часов электричество не горит. Зато горит всю ночь.

Попробую ходить из угла в угол, чтобы не сидеть на кровати.

Холодный асфальтовый пол, выкрашенный масляной краской, очень не ровен. Одиннадцать шагов вперед и назад... Долго продолжать такую прогулку было бы скучно, а свечей еще у меня нет. Приходится ждать света.

Но в это самое время А. С. пришла на свидание... Я был рад услышать голос с воли, а еще больше рад был тому, что идя в контору на свиданье в коридоре встретил Н. М. Кишкина, а затем и Бернацкаго. Возвращаясь в свою клетку, увидел и Терещенко. Все они бодры и здоровы.

Еще час сиденья во тьме и новый перерыв. Пришла на свидание Шура. Я мог передать ей несколько поручений о книжках, белье, свечке и проч. Бедняжка, она принуждена ездить в Смольный и у Козловского (Боже!) просить разрешение на свидание. Для меня это было бы мучением...

Наконец-то зажглось электричество. Можно взять в руки газеты и хотя-бы перечитать описание первого дня занятий Учредительного Собрания. Как красочны и в то же время ужасны эти сцены большевистского вандализма и безсилия „всенародныхъ представителей".

Латышские стрелки, разгоняющие всероссийское собрание. Бездейственные слова протеста, формула, гласящая, что мы — заключенные — с в о б о д н ы, звучит иронией.

Сила сломала право и ничего знать не хочет. Однако правом она н и к о г д а признана не будет.

Тяжело читать газеты.

Итальянская грамматика куда занятнее. По крайней мере не думать о том, что творится на Руси.

— Поздно. Надо укладываться спать на свою холодную койку.

30 ноября .

«Но окно тюрьмы высоко,

Дверь железная с замком...»

Лезут в голову обрывки давно забытой песни. День начался как вчера. От холодного пола и простуды еще накануне схватил насморк и не пошел на утреннюю прогулку. Два платка быстро израсходовались. Надо что-то придумывать для их сушки. В теплом углу с помощью ниточки и перекладинки из скрученной бумажки, заткнутой в решетку вентилятора, устраиваю сушилку. Во всех стенах камеры нет ни одного гвоздика, а потому мое «изобретение» меня забавляет. В теплом углу подвешенный на ниточке платок сохнет скоро, и я вполне доволен.

За обедом дали щи из солонины, мало и скверно.

Саша прислала книги, белье, шведскую куртку. Теперь мне не будет так холодно. Ура!

Часов около 3-х неожиданный посетитель — какой-то член прежней (Временного Правительства) следственной комиссии последней раз посещает „по долгу службы" заключенных. „Андрей Иванович, позвольте приветствовать вас, как народного избранника. Какое ужасное положение!". Я пробормотал несколько невнятных слов. Хуже всего безплодные сожаления.

Опять так темно, что не могу писать.

Долгоруков положительно пользуется особым расположением солдат. Проходя мимо двери моей комнаты на прогулку, он всегда успевает мне сказать несколько слов приветствия.

Бедному Кокошкину достался совсем холодный номер, и его переводят далеко от нас, в 53-й. Я ему переслал плитку шоколада и в ответ получил кусочек колбасы. Все же друзья с воли не забывают улучшать наше питание.

В 7 час. вечера я думал, что дверь уже последний раз захлопнулась за караульным, принесшим мне ужин. Но вдруг появились неожиданно посетительницы: две сестры милосердия в сопровождении офицера караула.

— Не жалуетесь ли вы на что-либо?

— Нет, благодарю вас. На что же здесь жаловаться?

— Холодно?

— Да, холодно.

Ушли, и снова в камере глубокая тишина. Я уже собрался с удовольствием приняться за Луи Блана, как электричество внезапно погасло, и воцарился глубокий мрак. Но ненадолго. Теперь у меня есть и свечи, и спички. Ощупью их нашел и зажег. Мог читать и писать до 11 ч. ночи. Даже ссудил одну свечу Долгорукову, который оказался в полной темноте. Караульный пустил его на минуту ко мне в камеру, и мы поздоровались. В коридоре полный мрак. Остановилась вода в водопроводе. Во всем корпусе тишина и темнота абсолютная.

Неужто всеобщая забастовка? – мелькает в голове фантастическая мысль.

Вода вскоре пошла, но электричество не горело всю ночь.

1 декабря.

В 9 час. утра вставать совсем еще темно. Холодно больше, чем вчера. Даже в теплом углу почти одинаковая температура.

Сегодня день свиданий. Увижу Шуру, быть может, придет и Юрий.

Перед обедом неожиданный визит тюремного врача. Он вошел, в военной форме, сделал два шага в камеру, предусмотрительно заложил руки за спину и сухим формальным тоном спросил: «Медицинская помощь не нужна?»

— Нет.

Караульный внес щетку и глухо сказал: — Для уборки.

Я стал подметать пол. Кстати, не будут попадаться под ноги какие-то шкурки от орехов. Очевидно, еще от прежнего квартиранта остались. На прогулке измерил дворик шагами. Всего кругом пяти сторон 180 шагов. Успел обойти шесть раз. Итого 1080 шагов, т. е. около 360 сажен. День хмурый и ветряный, идет мелкий снежок. Голуби, нахохлившись, смирно сидят у карниза. Прошлый раз они шумной толпой слетели ко мне, надеясь на подачку. Они привыкли к тому, что узники развлекают их кормлением. Надо захватить хлеба на следующий раз. Обед сегодня совсем плох. Суп пустой — без всего. Плавает один тонкий ломтик соленого огурца. Очевидно, это рассольник. Трудно поверить, чтобы так питался гарнизон крепости. Вероятно, такой общий котел только для заключенных.

В сумраке пытаюсь писать дневник. Слава Богу, скоро пришла Саша и мы поговорили о всяких личных делах. Очень хочу получить к себе в камеру семейную группу. Хочу видеть, хотя таким образом, детей и Фроню, которую уже никогда, никогда больше не увижу. И до сих пор про эту смерть, про это нежданное и неизбывное горе не могу ни думать, ни говорить покойно. Судьба отказала мне даже в последнем утешении — проститься с Фроней. Не могу поверить, что все это реально. Так и кажется, что вздрогнешь и проснешься от тяжелого, кошмарного сна, что всего этого не было, не было, не было.

Хуже всего то, что теперь ничто не мешает думать, и никакие дела не отвлекут от своих личных тяжелых дум. 23 года жизни точно зачеркнуты сразу, и кругом такая пустота и внутри холод и пустота. Сознаешь, что вся твоя маленькая история теряется в громадных и трагических событиях страны, но от этого сознания, когда остаешься один, не легче.

Дети... Да, хорошие они у меня, и пока я могу лишь радоваться на них. А как бы мы с нею вместе радовались успехам Аленушки, приезду Володи, шумному веселью Юрия или Туси, словам молчаливой и вдумчивой Риты. Да, как бы мы радовались и как бы отдыхали вместе от политических тревог и ужасов современных дней...

Гремит железный ключ. Караульный принес в оловянной миске пустую соленую похлебку на ужин.

Еще один тюремный день прошел.

2 декабря.

Звуки внешнего мира почти не достигают моей камеры. Не слышно боя часов на колокольне и даже пушечный выстрел не всегда отметишь. Так глухо звучит он среди неопределенного и гулкого шума, который днем почти всегда налицо. Сама камера звучит как резонатор; всякий звук в ней раздается усиленно и протяжно. Стук шагов, кашель, лязг отворяемой двери и скрип ключа — резко отдаются от сводчатого потолка и гудят вверху.

Снаружи не слышно ничего. Толстые стены не пропускают никаких звуков. Они не залетают даже в окно. Но зато все усиленно слышно, что делается в коридоре. Шаги караульного, разговор его с товарищами, звон посуды или шум отворяемой двери соседних камер, даже отрывистые фразы караульного с заключенными слышны хорошо. Правда, звуки не отчетливы, заглушены шумом, которым вторит коридор, но все же их слышно и иногда можно разобрать слова. Я совершенно ясно различаю голос высокий, металлический — Кокошкина, и низкий, мягкий бас Долгорукова. Иногда караульному приходит охота петь, и заунывные, тихие звуки русской песни жалобно слышатся в коридоре, сливаясь с гулкими отзвуками. Вчера два солдата по складам читали газету. Слов разобрать было нельзя, но самый процесс чтения, медленный и спотыкающийся, был слышен очень хорошо. Сегодня утром, когда еще было совсем темно, новый караульный читал, вероятно, при свете керосиновой лампочки, или наизусть какую-то «божественную» книгу. Выходило вроде монотонного чтения по покойнику. Читал долго и прилежно.

Белый день занялся над столицей... но у меня в камере еле брезжит свет. В девять часов утра, чтобы умыться должен был зажечь свечку. Кипяток к чаю дали только в 10 1/2 часов. Говорят, не хватает посуды. Как много „работы" при диктатуре пролетариата. Если вздумаютъ сажать всех членов „руководящих органов партии к-д." — не хватит и мест. Впрочем, в нижнем этаже спешно ремонтируются все камеры, печи, трубы клозетов и водопровода.

От старого режима достались новой „диктатуре" достаточно обширные тюрьмы. Но ведь новый „режим" может и превзойти своего предшественника. Дорвавшись до власти, он дешево ее не захочет отдать. Он не изжил ни своей идеологии, ни своего, увы, обаяния для темной массы, как это случилось с царским самодержавием. А потому он циничнее и храбрее. Ему все ни по чем. Вчера в „Дни" прочел характеристику Ленина, написанную Неведомским. Какое поразительное сходство, т и п и ч н о е, с Петром Верховенским из „Бесов". Гениальная картина Достоевского, возникшая по поводу процесса Нечаева, только теперь понятна своей проникновенностью и пророческой прозорливостью. Разве не исполинская нечаевщина охватила Россию и мучит ее в кровавом кошмаре... Только скоро-ли бесноватые исцелятся и бесы ринутся в стадо свиней?

Скоро ли?

Читая газеты, не видишь пока признаков грядущего выздоровления. А пока что от политического философствования караульный предлагаете заняться уборкой, внося половую щетку...

Что же начнем камерный туалет.

Ничего безстыднее и безграмотнее я не читал, как указание „Известий" и „Правды" на монархический заговор к.-д. Где-то взяли при обыске проект какого-то закона об организации власти. Почему он приписан к.-д., неизвестно. Проект закона говорит о выборе Президента Учредительным Собранием на 1 год. Почему это называется „монархическим заговором", понять невозможно. Кто пишет подобные глупости? Безграмотные дураки? Или прожженные негодяи для дураков? Или свихнувшеся с ума? Или продажные провокаторы? Но ведь читать будут эту чепуху и будут верить и ничего не поймут тысячи и тысячи людей. В этом весь ужас современного положения.

Саша и сегодня добилась свидания и пришла с каким-то знакомым врачом. Все беспокоится о моем здоровье. А у меня даже насморк прошел, и моя сушилка уже занята полотенцем.

Как только я показался на прогулку, голуби шумно слетели с карниза, желая получить хлеба. Они клевали его на дорожке и почти не взлетали при моем приближении. Их, вероятно, кормят здесь все заключенные.

В одиночестве всякое живое существо развлекает; в моей камере также оказались жильцы. Двух из них я встретил, впрочем, с негодованием, то были клопы. Один забрался в теплый угол, а другого я нашел уже вблизи кровати. Даже здесь эти паразиты приспособились. Очевидно, в последнее время не было недостатка в их жертвах.

А часов около восьми вечера к стеклу иллюминатора, за которым горит электрическая лампочка, прилетела, Богь весть откуда, маленькая мошка с серыми крылышками, покружилась и исчезла в темноте. Как попала она сюда? Чем живет? Я любовался ее трепетным слабым полетом, пока она не скрылась в сумраке комнаты. Принимаюсь за итальянскую грамматику.

3 декабря .

Еще темно, но уже не спится. Среди полной тишины из коридора доносится звучный и мерный храп. Очевидно, бедняк-караульный не вынес тяжести своего революционного долга.

Как жесток сон. Сегодня я видел во сне Фроню, детей, все, как было прежде, все, чего уже нет и что далеко. Сон не дает забвения, а пробуждение разрушает его зыбкий обман.

Вдали уже гремят ключи отпираемых камер. Сейчас войдет и ко мне солдат, положит на стол четыре куска сахару, возьмет чайник, чтобы налить кипятку и скажет:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, здравствуйте. Пора вставать, хотя в окне еще ни единого проблеска света.

На прогулке изучаю неправильный пятиугольник нашего внутреннего дворика. Наш бастион двухэтажный и пятью корпусами непрерывно окружает двор. Внутри двора насчитываю в двух сторонах по пяти окон. В верхнем и нижнем этаже, в двух по шести окон и в одной по три. Затем в углах между сторонами небольшие простенки по 1 окну.

Всего в верхнем этаже 30 окон, в нижнем 27. Место трех окон занимают одни ворота и две входных двери, ведущие в коридоры камер. К дворику внутри бастиона 4 примыкают коридоры, опоясывая его кольцом. Окна камер в сторону, противоположную от дворика. Судя по моей камере, кругом бастиона еще тянутся стены каких-то зданий. Если предположить, что в простенке с тремя окнами помещается контора и комнаты для свиданий, то, судя по количеству окон в коридорах, выходящих на дворик, в бастионе должно быть свыше 80 камер. Пока, кажется, все камеры нижнего этажа пусты, но, повидимому, администрация ждет новых жильцов: ремонт труб продолжается, несмотря на воскресный день. Вчера за этим ремонтом наблюдал один из заключенных: я с радостью узнал в нем Пальчинского.

— Вот, чем приходится заниматься, — сказал он, иронически улыбаясь, и затем опять стал давать какие-то указания работавшему мастеру. Я шел на свидание и не остановился даже, тем более, что мой провожатый, матрос 2-го балтийского флотского экипажа, очень недоброжелательно отнесся к «разговору». На обратной дороге встреча была совсем не из приятных. Из бани в халате и туфлях, в сопровождении двух конвойных шел И. Г. Щегловитов. Он мало изменился за 9 месяцев. Впрочем, я быстро прошел мимо него и не успел рассмотреть как следует.

Троцкий и Ленин, отвечая на вопросы о нашем аресте, угрожали в будущем... гильотиной... Так передано в газетах. Что же? Еще раз в истории человечества лицемерная поддержка свободы и благосостояния отечества будет основана на казнях. Логически до этого должны доходить все насильники, презирающие все, кроме своей воли, или преследующие свои безумные планы, вопреки желанию большинства населения. Сейчас насилия вооруженных людей заменяют им национальное мнение, и это уже начало их гибели, как всякой тирании. Lasciate ogni speranza , — могу я теперь сказать по-итальянски, — вот что должно быть написано в заголовке всех насильственных действий, в судьбе всех узурпаторов. Все же насилие никогда правом признано не будет...

Самое хорошее время в тюрьме наступает после 7 час. вечера. Караульный внес пустую похлебку на ужин, чайник с кипятком и запер дверь до утра. Больше уже никто не потревожит. Не придет дневальный с щеткой, не явится с ненужным визитом тюремный врач с обычным вопросом о медицинской помощи, не принесут посылки или газет, напоминающих о внешнем мире.

В коридоре воцаряется абсолютная тишина, только слышны глухие шаги в какой-то камере, но вскоре и они замолкают. Совсем тихо... Усевшись на кровать с ногами (на полу стынут ноги) читаешь или думаешь один в тишине, и мысли текут спокойно и глубоко. Тихо и на душе...

Утром приехал вместе с Н. И. Астровым из Москвы. И дома, в Воронеже, и в Москве все отсоветовали ехать в Петроград, так как большевики, наверное, меня арестуют. Мне самому казалось, что это должно случиться, но я и в Ц.К.* и всем остальным говорил: „Я должен ехать. Бывают моменты, когда личная безопасность политического деятеля должна отступить перед его общественным долгом. На 28-ое назначено открытие Учредительного Собрания. Я и другие, избранные в члены собрания, должны быть в назначенное время на месте". — Поехал и, хотя приходится писать теперь сидя в каземате неизвестно за что, все же не раскаиваюсь. Пусть население знает, кто срывает Учредительное Собрание, кто насилует свободу народа. Из нашего задержания должна получиться польза.

4 декабря.

День без газет. Но об этом даже не жалеешь. Вести внешнего мира только раздражают, хотя и не можешь от них оторваться, когда приходит солдат с новыми газетами. Оторванный от событий, лишенный какой-либо активной возможности проявить во вне свою волю, свою мысль, даже не зритель, а запертый в четырех стенах „читатель" совершающихся событий — роль, мало подходящая для людей с моим темпераментом и еще достаточно пригодных к работе.

Вероятно, самое тяжелое сидеть в тюрьме в молодые годы, когда все направлено к деятельной жизни, а насилием принужден к пассивно-созерцательному времяпрепровождению.

«С воли» прислали массу вещей и съестных припасов. К чему всё это? Я и на свободе не очень ценил всякие удобства и снеди, а здесь они кажутся совсем лишними. Скажу, чтобы ничего мне не присылали. Скрасить тюремную жизнь ничто не сможет, а набивать ее мелочами не стоит. Суровая — она проще и легче воспринимается.

Вот и мой караульный сегодня стал заговаривать о несправедливости нашего ареста и явно выказывал свое сочувствие. Он сменился вчера с ночи и сразу стал заботливо спрашивать, не холодно ли в камере. Дальше рассказал, что большевикам не все сочувствуют, показал, в виде примера, письмо от брата. Тот пишет, что надо перетерпеть это время, «все прожуклись» и все ругают социалистов.

— Вот так и дождутся, что опять царя захотят, — философски заметил мой новый покровитель.

Оказывается, что с самого начала революции наши теперешние охранители заменили старых жандармов в крепости, и с тех пор служат здесь. — Мы и при вас здесь служили, и при всех прежних правительствах, а большевики нам не доверяют, все хотят выгнать и заменить матросами, все требуют строгости к заключенным, а жалованье не платят вот уже второй месяц. — И неожиданно добавил: „Пропадут они со своим социализмом".

Да, конечно, пропадут... Но сколько пропадет помимо них ни в чем не повинных, темных, несчастных людей, которым сулили рай на земле, мир на фронте, а повели гражданскую войну и к новым убийствам... У Лихтенберже я прочел следующее, вполне точное определение итогов Великой Французской революции, в смысле достижения коммунистического идеала: „Основной результат, к которому привели сощальные преобразования революционной эпохи, диаметрально противоположен социалистическим тенденциям". — Главные социальные реформы проведены были Конвентом, и подкреплены террором. Он начался на четвертом году революции. У нас он возник на 9 месяц, и конец будет сходный. Наши социалисты крестьянскую тягу к земле приняли, как стремление к социализму, или, пользуясь этой стихийной жаждой земельного захвата, хотят повернуть его к социализму. И то, и другое — величайшая ошибка. Первобытные отношения и первобытный коммунизм есть зародыш общественности, но из первобытных граждан не создать социалистического государства, как из дикарей не сделаешь парламентариев. Крестьянство разочарует все ожидания социалистов, как только кончится захват и самый хищнический раздел частновладельческой земли. Никакая социализация не сможет быть осуществлена. Дело кончится и у нас полной противоположностью тому, к чему стремятся социалисты. И чемъ больше будетъ насилия, тем быстрее наступит противоположный эффект...

Неожиданно мои заметки были прерваны приходомъ жены Горького — Андреевой. Пользуясь, видимо, высокой протекцией, она посетила всех нас по камерам. „Все волнуются о вас и вашем здоровье. Что им сказать от вас? Не нужно ли чего? Как ваши нервы?" — Благодарю, я совершенно спокоен. Столько свалилось на меня за последнее время личных невзгод, что я как-то перестал их чувствовать. Здесь тихо и покойно. Передайте всем мою просьбу не безпокоиться обо мне. Она ушла къ Долгорукову, и я сквозь дверь слышалъ ихъ голоса — мягкий бас князя и красивый тембр ее контральто...

Больше не хочется ни писать, ни разсуждать.

Где-то итальянская грамматика? Она отвлечет от всяких безпокойных мыслей.

5 декабря.

Уже неделя прошла, какъ нас лишили свободы. Я не думал, что время даже в заточении идет так быстро, так незаметно. Правда, что я сплошь заполняю его какою-либо работой. Остаться долго одному, без дела, вероятно, было бы ужасно. Тюремный режим социалистов-жандармов много мягче самодержавных жандармов. Пока у нас не было случая глумления над личностью. Все вежливы, а там издевательство, говорят, было правилом. Кроме того в чтении, в письме, свиданиях и посылках очень мало ограничений. Я лишился лишь своего перочинного ножа. Это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но сущие пустяки по сравнению с прежним режимом. Не только солдаты, но и матросы, и офицеры караула очень корректны, хотя матросы имеют всего более озлобленный и суровый вид. Почему? Солдаты же, как общее правило, добродушны. Все же тюрьма — тюрьма, и насильники всегда оправдывают свои насилия приблизительно одинаковым образом, часто до курьеза одними и теми же словами. На первом месте, конечно, государственное благо, salus reipublicae .

Вотъ и теперь наша партия объявлена врагом народа, врагом российской республики. Вчера я прочел в газете, как какой-то с.-р. (левый) оправдывал на собрании наш арест тем, что при тушении пожара не жалеют стекол. Ему напомнили, что ту же самую фразу сказал в Г. Думе Столыпин. Воспоминания надо продолжить много дальше. Луи Блан, описывая бунт 6 октября 1789 г . и поход парижских женщин за хлебом и королем в Версаль, поход, чуть было не кончившийся, благодаря какому-то темному заговору, убийством королевы бандой подосланных людей, приводит, между прочим, фразу графа Прованскаго (брата Людовика XVI) и повидимому тайного главы придворных заговоров. Когда ему сказали об опасности, угрожавшей королевской семье, он спокойно заметил: „Что делать. У нас революция, а ведь на пожаре без битых окон не обойтись".

На свидание неожиданно пришла Кауфман О. А. и Вера Давидовна. Обе натащили всякой всячины. Притащили почему-то Romain Rolland . Я читалъ еще с Фроней Jean Cristoffe и мне он очень нравился. Теперь не знаю. Он так много пробудит недавних воспоминаний. Почему именно эту книжку случайно они захватили. Вчера въ Revue de deux mondes я прочел маленькую вещицу Jerard d ' Houville „ La nuit porte conseil ". Как не похожа эта пастораль, очень легкая и красивая, на недавний реализм натуральной школы. Как она вообще мало современна и как хороша, вероятно, на сцене, например, Художественного театра. Саша пришла съ Юрием. Бедный парень, вероятно, всплакнул от первых впечатлений тюрьмы. Да и жить вдруг одному в пустой квартире, после того, как всегда вся семья была в сборе, тяжело в 18 лет.

Какое грустное детство и юность для моих девочек и мальчиков. Суровая политическая буря и личные тяжелые потери лишь бы не изломали их юную жизнь. Это такое горе, которое для меня будет самым ужасным. На мою долю выпало много счастья, много успеха; жизнь прошла полно и интересно. Если теперь она наносит удар за ударом, то были и лучшие дни. Да, наконец, мне и перенести теперь это легче. А им?

Вера Давидовна говорит, что нас могут выслать заграницу. Но как я их оставлю? А как их я смогу взять, когда нет ни гроша, чтобы их там устроить. Лучше здесь отсидеть, чем высылка.

6 декабря.

У меня на столе плошечка с вишнево-красными цветами цикламена. Темные, круглые листья окружают красивые поникшие головки цветов. Их принесла вчера О. А. Кауфман. В сумраке тюремной камеры они выделяются странным пятном. Эти цветы в неволе так не подходят к суровой простоте и пустоте комнаты. Они говорят о другой жизни. Цветы в тюрьме. Что может быть более неожиданного, несочетаемого в соединении этих понятий. Цветы так красят внешнюю жизнь, тюрьма сводит ее почти на нет, почти к пределу физиологического жития. Цветы — продукт солнца, тепла, света и свободы. В тюрьме сумрачно, холодно, пусто. Украсить тюрьму — это противоестественно, украсить могилу — это понятно. И мне хотелось бы эти вишнево-красные цветы поставить на далекую могилу. Она так бедна теперь. В последний раз, когда я был там, она была занесена пушистым белым снегом. Мне было грустно, как никогда. Все скрыто под ним, все, что никогда не воскреснет к жизни, все, что прошло и сразу оборвалось. Зачем? Почему?

7 декабря.

Все однообразно; день проходит как предыдущий, и завтра то же, что вчера. Только газеты будоражат и вызывают чувство мучительного безсилия. Нет имени негодяям и лжецам, пишущим в „Правде". Даже свою неспособность справиться с пьяными погромами и неистребимую слабость толпы, разнузданной и развращенной безнаказанностью и безсудностью, они сваливают на контр-революцию, корниловцев и калединцев. Подлые и жалкие лгунишки, без чести и смелости говорить „правду". Самая отвратительная смесь партийного ханжества и безнравственности. Но самое ужасное, это не ложь отбросов социалистической партии, а тот национальный позор, унижение и рабство, которые эти люди готовят для страны в переговорах с немцами. Неужели и это еще придется вынести? Вчера говорили даже, что дивизия немецких войск войдет в Петроград. Не хочется верить в этот кошмар измены и безумия. Надо кричать на всю страну..., но кругом только четыре толстых стены, шаги часового в коридоре и тишина тюрьмы.

Опять принесли всякую массу свертков с продуктами. И я снова пишу убедительные письма, чтобы ничего не присылали мне. Нужно так мало, и эти заботы друзей только удручают. Вечером я мирно читал, как вдруг неожиданный инцидент: часов около 8 вечера зовут меня в канцелярию и просят остаться в комнате с солдатом. А в это время, как оказывается, обыскивают камеру и приносят связку бумаг, которые лежали на полу. Я еще вчера с удивлением нашел ее среди вещей и еле просмотрел: там оказались секретарские бумаги за сентябрь — август. Я их хорошенько даже не рассматривал и положил на пол, удивляясь, кто и зачем мне их прислал. Не знаю даже, что в этой папке. Ужасно странно, что сегодня приходят с обыском и берут как раз эту папку. Что в ней кроме секретарских дел? Понятия не имею. Зачем она попала ко мне — совершенно не знаю. Удивительно странная история, которая, однако, раздражает меня своей бессмыслицей и неясностью.

8 декабря.

Саша на свидании принесла нашу фотографическую семейную группу и письма от девочек. Я едва удержался от слез, глядя на группу. Еще в апреле мы были вместе, все лица веселые, Фроня очень похожа и жива. А что осталось теперь! У меня сжимало горло, и я с трудом говорил. А тут еще письма девочек. Полные энергии и возмущения строчки Туси; она рвется в Петроград. И трогательные, не по-детски серьезные слова Аленушки. «Лучше уж умереть с голоду, но в Петрограде, а тут все равно мы умираем по кусочку, понемногу». Бедные крошки! Но как их привезти сюда. С кем их оставить здесь. Я долго не мог успокоиться и шагал из угла в угол своей десятиаршинной клетки. Что сделать? Что им написать?

Поздно вечером получил записку от Саши, что глупая история с бумагами, которые как-то попали ко мне в камеру, в Смольном разъяснена. Хорошо все, что хорошо кончается. Но я до сих пор не понимаю, зачем они ко мне попали, кто эту глупость сделал и почему про нее узнали и, устроив обыск, их нашли. Вся эта дикая история совершенно не укладывается в моей голове. Нужно было к нелепости случайного ареста прибавить нелепость чьей-то выходки или ошибки с этими бумагами. Даже в тюрьме спокойно не просидишь.

9 декабря.

Как-то в одном из разговоров в Москве в Ц. К. определяли состав „большевистского" движения, и некоторые находили его состоящим из пяти злементов:

I. а) Это темная, политически несознательная, но озлобленная социальным неравенством и хозяйственным распадом страны, под влиянием войны, рабочая масса;

б) не желающая воевать, распущенная и развращенная масса необученных, молодых и бездельных солдат, оторванных от здорового с.-х. труда, в том возрасте, когда энергия все же ищет выхода и теории самые крайние всего легче увлекают. Массы, столь-же или менее сознательные, чем рабочие и еще более склонные к насилию и грабежу;

II. в) уголовные элементы тюрем;

III. г) охранники и приспешники старого режима, примазавшиеся к большевизму;

IV. германские шпионы и германофилы;

V. Идеологи диктатуры пролетариата, фанатики социальной революции, безумцы и адепты внутренней классовой войны.

Масса рано или поздно образумится. Солдаты возвратятся домой, рабочие изстрадаются от голода и безработицы большевистской разрухи и изуверятся в своих безумных вождей, уголовные постепенно снова попадут в тюрьмы, охранники и монархисты, быть может с помощью большевиков загребут жар их руками и чего доброго добьются реставрации; германцы, разложив Россию и надругавшись над нею, уйдут nach Vaterland или будут эксплоатировать новую „колонию", и только идеологи и безумцы никогда не поймут, что они сделали и чьим орудием они были. Они — самые интересные и самые ужасные из всей этой пятерной смеси большевистской бурды. Они дрожжи и, как дрожжи, первые должны гибнуть отъ эффекта брожения, ими вызванного. Как могут верить в свое „дело". Могут, вероятно, по той же схеме, по которой скептик никогда не говорит: Credo , quia absurdum .

Но одного я не понимаю, то, чего не мог понять никогда. Как эта вера в величайшие принципы морали или общественного устройства может совмещаться с низостью насилия над инакомыслящими, с клеветой и грязью. Тут или величайшая ложь своему собственному богу, или безграничная глупость, или то состояние наконец, которое английские психиатры определяютъ понятием moral insanity — нравственное помешательство, неспособность различить добро и зло, слепота и глухота к низкому, подлому, преступному. Фигуры Ленина и Луначарскаго мне представляются принадлежащими к этой последней категории.

10 декабря.

Еще одно письмо, разъясняющее появление в моей камере бумаг.... Только одно все-же остается мне непонятным. Я понимаю теперь, как и от кого попали ко мне бумаги, но каким образом об этом узнали и сделали у меня обыск, — этого я не понимаю. Во всяком случае вся безсмыслица этой случайной истории по-прежнему портит мне настроение. Случайности жизни, важные и трагически, пустяковые и забавные всегда вносят много красок, много разнообразия в процесс жизни. Но глупые случайности ничего кроме досады не вызывают, ибо нет ничего хуже безсмыслицы.

Газеты полны описания новой начинающейся гражданской войны — Севера с Югом. Развязка большевистского террора близится. Но сколько горя еще предстоит стране! Ведь террористы и фанатики уступали всегда только силе, а сила всегда жестока и часто несправедлива.

11 декабря.

Как непохожи люди друг на друга. В нашей казарменно-тюремной жизни меня очень занимает различие в словах, тоне, манере обращения наших дежурных часовых.

Один молча и угрюмо проводит свое дежурство, молча и тихо отпирает камеру, смущенно и мягко говорит «здравствуйте» утром или «пожалуйте на свидание» — днем. Во время прогулки незаметно подметает камеру или потом принесет от Долгорукова газеты. Другой — стучит и шумит в коридоре, поет, читает вслух по складам, стучит ключом, прежде чем отопрет дверь, не здоровается, шумно ставит на стол чайник или оловянную миску с деревянной ложкой. Особенно курьезна различная манера приносить утром сахар к чаю. Один принес мне эти 4 куска прямо на своей ладони, другой на своей барашковой шапке, третий — завернутыми в бумажку, четвертый, наконец, подал мне целый сверток, сказав: «Возьмите сами». Однажды караульный совсем не принес сахару, рассчитав, вероятно, что у меня и без казенного пайка много всякой всячины.

Некоторые, очевидно, стесняются своей роли тюремщиков, бывают грустны и смущены, предлагая, что полагается по правилам, убрать комнату и подавая щетку; другие, наоборот, развязны и даже как бы несколько удовлетворены заключением „ буржуев ". Один с улыбкой мне показал крупными буквами напечатанное в заголовке „Правды" раскрытие „заговора" кадетов по поводу разгрома винных погребов. — Какая глупая ложь! — сказал я. Но он отошел, поглядев на меня недоверчиво и лукаво.

Один, который оставался со мной в конторе, в то время как в моей камере производился обыск, спрашивалъ меня: „Чем же все это может кончиться?", и я ему стал разсказывать о том неизбежном провале завоеваний революции, который будет вслед за большевизмом.

После дурацкой истории с бумагами, попавшими ко мне, все стали более подозрительными. На прогулке большею частью только один стоял со скучающим видом у дверей и нетерпеливо, переминаясь съ ноги на ногу, ждал, когда окончится срок.

„Еще девять прогулок!" слышал я, как однажды один из караульных сказал сопровождающему. То, что для нас единственные четверть часа возможности подышать свежим воздухом, для них лишь добавочное время к томительным прогулкам бездельных заключенных. Иногда на дворе холодно, и они успевают озябнуть в течение ряда прогулок. В иных случаях скучное ожидание у двери, пока я делаю свои 4—6 кругов во дворике тюрьмы, заменяется настоящим парадным надзором за тяжким и опасным преступником.

Часовой с ружьем стоит у двери, а его спутник с шашкой ходит внутри дворика вокруг маленького дома; все время, как я хожу по внешнему кругу, он наравне со мной ходит, более медленно, по внутреннему кругу, не теряя ни минуты меня из виду. Даже смешно, хотя, вероятно, от страха исполняет правила. Что может сделать безоружный человек, запертый кругом двухэтажными стенами бастиона? Но по «форме» полагается, и некоторые строго исполняют форму. В наше время полного разрушения дисциплины странно видеть довольно хорошую дисциплину у тюремной стражи. Но она несомненно. есть, и ей подчиняются и те, кто сочувствует новым арестам, и те, кто их не понимает, и те, которые им не сочувствуют.

Сегодня во время обычного визита тюремного врача он, против обыкновения, пустился жаловаться на свое тяжелое положение, на то, какая это неприятная обязанность, на то, что некоторые не понимают его безсилия им помочь, что, напр., Третьяков все требует, чтобы он отправился в Смольный и там добился разрешения на консилиум. "Да я вовсе ничего не могу в Смольном сделать. Я даже и не тюремный врач, я врач крепостного гарнизона. Я вовсе не разделяю этих убеждений и не желаю иметь дела со Смольным!" добавил он неожиданно.

Мне оставалось ответить лишь, что действительно его положение тяжелое, но я не собираюсь причинять ему никакого безпокойства своей персоной.

Сегодня прогулка была очень поздно, в 4 1/2 часа, когда уже смерклось, и я напрасно брал свой хлеб: голуби улетели уже на ночлег, над двориком носились лишь галки, кружась и крича своим негармоническим криком.

12 декабря.

Вчера поздно вечером принес караульный вечернюю газету. Первый процесс в революционном трибунале - процесс Паниной. Слишком много протестов вызвал ее арест, и они поспешили от нее отделаться. Большей глупости, по-моему, они сделать не могли. У Паниной нет политических врагов, а друзей во всех партиях очень много. Да иначе и быть не может. Все, кто ее знают, не могут ее не любить и не уважать. Я припоминаю свою первую встречу с ней в глуши Воронежской губернии 14 лет тому назад, когда в валуйском санитарном совете меня, как губернского санитарного врача, пригласили просмотреть план больницы, которую Панина хотела построить в с. Вейделевке. Она сама была там и я пришел тогда в восторг от ее скромности, простоты, деловитости и какой-то отрешенности от личной жизни, что в то время меня увлекало и было дорого. Я помню, я долго надоедал всем, расхваливая Панину. С тех пор прошли долгие годы, но мое отношениiе к ней не изменилось. Я всегда любовался ею: и в собрании попечительств о бедных, и в Го родской Думе, и в заседаниях нашего Ц. Комитета, куда она вошла вскоре после начала революции, и в немногих заседаниях временного правительства, где она изредка замещала, как его товарищ, Д. И. Шаховского. Также и на этом своеобразном "суде", если только можно назвать судом то, что создано под названием революционного трибунала, она, как всегда, держала себя молодцом.

Если так будет продолжать действовать революционный трибунал при явном и всеобщем негодовании, он ничего не прибавит "славе" большевиков, но очень будет способствовать отрезвлению многих. Что бы ни говорили о революционном настроении масс, чувство правды всегда живет даже в темной толпе: она может в безумном порыве животной злобы дойти до зверского самосуда, но терпеть долго и хладнокровно "Стучкинъ" суд она не сможет. В конце концов чувство правды возьмет верх, и суд над большевистским "судом" свершится.

Как раз сегодня Саша мне говорила о предстоящем надо мной суде, о необходимости найти защитника. Мне, по правде сказать, все равно. Я даже думаю, что не нужно никакой защиты. Пусть судят, как хотят. Все равно ведь это не суд, а извращение насилия. При чем же тут прикрасы защиты.

13 декабря.

Чем сумрачнее день, тем меньше света в моем бедном окне. Но даже и тогда, когда солнце светит так ярко, в мои стекла не попадают даже косвенно его лучи. Только стена перед окошком делается более ясно очерченной, да кусок зимнего петроградского бледно-синего неба говорит мне о солнечном дне. Прогулка сегодня запоздала. Я не хотел идти гулять в 9 час. утра, когда еще совсем темно, и я даже не успел выпить чаю. Грозили оставить без прогулки за отказ идти в срок, когда пришла очередь. Что делать. Я все же не хочу гулять среди утренних сумерек. Единственное удовольствие — это любоваться ясным небом, деревьями, увешанными белыми клочьями снега, его ясным блеском в нашем дворике.

Сегодня, когда я вышел на прогулку, солнце уже заходило. Только проносившиеся облачка на светлом небе были окрашены красивыми розоватыми, голубоватыми отблесками бледной вечерней зари. Хорошо как на воздухе.

— „Пожалуйте!" — говорит караульный.

15 минут прошли, надо возвращаться в свою комнату.

Вечером неожиданно зашли ко мне члены «Красного Креста» — Н. Д. Соколов, снявший наконец свою черную шапочку с головы, и еще другой — первый посетивший меня здесь неизвестный мне гражданин. Мне предлагали хлопотать, принимая во внимание мои разные болезни, перевести в больницу. Я отказался покидать здесь моих товарищей и говорил лишь о необходимости позаботиться о Ф. Ф. Кокошкине, у которого плохи легкие. В самом деле, к чему менять место заключения, к которому уже привычка, на какое-либо другое. Лечиться? Но мои хронические недуги не излечиваются.

Единственно чем мне работники „Креста" могли бы помочь, это достать мне мандат об избрании меня в Учредительное Собрание. В Харькове я прошел наверно; судя по газетам прошел я и в Воронеже. Это последнее, если такие сведения верны, меня радует. Все же быть хотя бы и в тюрьме, но членом Учредительного Собрания от родной губернии очень приятно. Боюсь только, что история с Учредительным Собранием будет кратковременным и печальным эпизодом в истории второй русской революции. В Смольном мечтают уже о „Конвенте" или о перевыборах, — словом, о какой-то новой форме для поддержания своей диктатуры. Какую ужасную опасность они готовят сами для себя. Демократия, которая так относится к всеобщему избирательному праву, наносит всей своей доктрине непоправимый удар. „Если уж диктатура, то диктатура государственников и не социалистов", скажут многие, и этот соблазн скоро будет увлекать.

14 декабря.

Годовщина возстания декабристов. Они тоже, почти сто лет тому назад были здесь в этих казематах Петропавловки, и наш бастион носит имя одного из них. Они умирали с верой в свое дело. Наше поколение живет, теряя веру в то, что оно сделало. Какой урок для наших преемников, если мы сами не сумеем им воспользоваться. Когда меня спрашивают —„Стоило ли делать революцию, если она привела к таким результатам?" — я отвечаю двумя соображениями:

1. Наивно и близоруко думать, что революцию можно делать или не делать: она происходить и начинается вне зависимости от воли отдельных людей. Сколько раз ее пробовали „делать" и погибали от равнодушия окружающих и преследования врагов. Она приходит, как ураган и уходит чаще всего тогда, когда никто не подозревает ее близости, или все верят в ее прочность. Задержать революцию — такая же мечта, как и продолжить или углубить ее. Кто задержит бурю и кто ее остановит? Многие предчувствовали ее возможность, многие предвидели и предчувствовали ее появление у нас, особенно начиная с осени 1916 года; никто не волен был ни ее предупредить, ни даже изменить ее формы. Все, кто себя упрекает, или собою гордится за время революции, могут это делать лишь по отношению себя самих.

Изменение их поведения ничего не смогло бы изменить въ ходе развития революции. Это не фатум и не детерминизм. Это логическое развитее событий в громадном масштабе под влиянием громадной величины движущих сил. Сожаление, раскаяние, упреки и обвинения интересны и, быть может, уместны в индивидуальной жизни, в личных характеристиках или личных переживаниях. Для революции они ничто, они так же бесцельны, как гадания на тему: „что было бы, если бы то-то и то-то не случилось, или если бы такой-то не сделал того-то"...

2. Если бы мне предложили, если бы это было возможно, начать все сначала или остановить, я бы ни одной минуты не сомневался бы, чтобы начать все сначала, несмотря на все ужасы, пережитые страной. И вот почему. Революция была неизбежна, ибо старое изжило себя. Равновесие было нарушено давно, и в основе русской государственности, которую недаром мы называли колоссом на глиняных ногах, лежали темные народные массы, лишенные государственной связи, понимания общественности и идеалов интеллигенции, лишенные часто даже простого патриотизма. Поразительное несоответствие между верхушкой общества и его основанием, между вождями государства в прошлых его формах, а также и вождями будущего и массой населения — меня поразило еще в юности, с первых лет университетской жизни. Оно представляло собой не только опасность для существующего порядка, это была бы не беда, оно представляло громадную опасность для государства. Тогда эти мысли привели меня к заключению о необходимости сближения верха с низом, установления связи прочной и реальной. Тогда мне казалось все безполезным: наука, искусство, политика, если они не преследовали только эту цель. Вот почему тогда я бросил свои первоначальные планы отдаться науке, которая меня притягивала и пережил свой первый кризис, бросив занятия ботаникой и поступив на медицинский факультет, чтобы уйти в народ врачом. Отвергнув второе искушение остаться при клинике у Остроумова, я пошел даже не земским врачом, я думал, что это отдаляет от народа по положению, а просто вольным врачом.

Долгие годы потом показали мне, как трудно что-либо сделать на той дороге, на которую я пошел, и как старый режим заграждал тысячами препятствий эту дорогу, по которой и без его упрямого и безумного сопротивления можно двигаться лишь очень медленно и с огромным трудом. Те же мысли, те же соображения всегда руководили мною и в политической работе. Вот почему я всегда стоял за эволюцию, хотя она идет такими тихими шагами, а не за революцию, которая может, хотя и быстро, но привести к неожиданной и невероятной катастрофе, ибо между ее интеллигентными вожаками и массами — непроходимая пропасть. Теперь, когда революция произошла, бесцельно говорить о том, хорошо это или плохо. Правда, многие, и я в том числе, мечтали лишь о перевороте, а не о революции такого объема, но это лишь было проявление нашего желания, а не реальной возможности. Теперь, когда революция произошла в таких размерах и в таком направлении, какого тогда никто не мог предвидеть, все же я говорю — лучше, что она уже произошла! Лучше, когда лавина, нависшая над государством, уже скатилась и перестает ему угрожать. Лучше, что до дна раскрылась пропасть между народом и интеллигенцией и стала, наконец, заполняться обломками прошлого режима. Лучше, когда курок ружья уже спущен и выстрел произошел, чем ожидать его с секунды на секунду. Лучше потому, что только теперь может начаться реальная созидательная работа, замена глиняных ног русского колосса достойным его и надежным фундаментом. Вот почему я не сожалею о происшедшем, готов его повторить и не опасаюсь будущего.

Я не боюсь несчастных и безумных опытов социалистов. Они приняли первобытный коммунизм примитивных форм народной жизни за социалистичесюе идеалы народа. В бездорожной, безграмотной стране с полунатуральным хозяйством и зависимостью от иностранной промышленности и иностранного капитала они надеются создать царство социализма. Фантазия детей, желающих поймать звезды своими ручонками. Они не только не поняли глубины научного эволюционизма Маркса и его экономическаго материализма, они не поняли даже глубины Толстовского анализа „Царства Божия", которое „внутри нас есть". Они похожи на персонаж из новелл Боккачо, который хочет „загнать ослов дубиной в рай". Несмотря на грубость этой характеристики, она верна. Я не боюсь этих экспериментов буйной юности мысли и незнания собственного народа и чужой истории. Чужой опыт всегда плохо используется, и лучшая наука — собственные ошибки. Луи Блан прав, говоря, что „общества имеют не только тело, но и душу, и когда душа изменилась, преобразовывается и тело. Всякая глубокая революция есть эволюция". Этот примиряющий аккорд для меня имеет теперь первенствующее значение. Душа народа у нас еще пока мало изменилась, но изменилась, а главное раскрылась, и до нее дошла государственная жизнь, ее захватила или требует от нее ответа. Рано или поздно начнется постройка новой государственности на единственно возможном и незыблемом фундаменте. Вот почему я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю. Если бы мне предложили начать ее с начала, я, не колеблясь, сказал бы теперь: „Начнем!"

15 декабря.

Выводы правильны. Вчера они мне казались наиболее верными, и я думаю надолго они будут решающими. Но среди обломков прошлого и хаоса настоящего как трудно двигаться и дышать. В процесс революции вплелась война или, вернее, война развернула процесс революции до неведомой глубины. И это единственно, что меня тревожит. Выдержит ли государство тяжесть этих двух ударов? Государство, которое мне дорого и целость которого для меня есть главное основание его будущего расцвета и силы. Или революция и война столкнувшись, схватившись в смертельной борьбе, столкнут в пропасть и государство, в котором они зажглись? Вот вопросы, которые не дают мне покоя, и разрешение которых пока темно для меня. Вера в государство, в народ, несмотря ни на что, во мне преобладает, но пока это лишь вера, а я хочу не только верить, но и знать.

Дни свиданий не дают мне много радости. Я рад видеть только Сашу и Юрия. Остальные мне безразличны. Люди приходят вовсе не для меня, а для себя. Без них спокойнее. Одиночество тюрьмы имеет огромную прелесть, с которой будет жаль расстаться. Она положительно нужна, когда хочешь сосредоточиться. Отрезанный от общественного дела, которое перед этим заполняло все, вдруг остаешься только с самим собой и переживаешь все прошлое, и горечь невозвратного сжимает горло и подступает к глазам. Только ее я хотел бы, безумно хотел бы видеть и не увижу никогда. Я был бы счастлив в тюрьме остаться надолго, если бы не дети. Да, их я здесь видеть не хотел бы, но не быть с ними — это тяжелое горе. Общественность всегда заслоняла у меня личные дела, семью. Теперь, когда общественность вырвана, оторвать и семью — это так больно. Еще теперь, когда дети не совсем выросли, жить с ними огромное счастье. Потом у них начнется своя жизнь и останешься один, но теперь терять дни в одиночестве долго — невозможно. Дети — это самое большое счастье, какое существует в личной жизни. Я вообще не могу видеть равнодушно детей ни своих, ни чужих, а маленьких в особенности.

16 декабря.

Как это странно. Сегодня, идя на свидание, не очень охотно (Саша не могла придти в этот день) и увидав еле известную г-жу, психиатра в Шувалово, которую я раз или два видел раньше, я не понимал, зачем она пришла ко мне и даже досадовал, что этот неожиданный и ненужный визит оторвал меня от книжки. Возвращаясь к себе в камеру, я с изумлением встретил в коридоре маленькую девочку 4—5 лет, которая с беззаботным видом и веселыми глазками прогуливалась под нашими мрачными сводами. Ребенок, гуляющий в тюрьме! Оказалась она дочкой одного из караульных. В другой раз я ее застал за чаепитием. Она преважно сидела за столом, еле доставая до него своим подбородком, и деловито грызла кусок сахару, запивая чаем. Окружающее ее занимало мало. Она была не робкого десятка и не обратила на меня ни малейшего внимания, когда я потрепал ее по щеке.

Мне стало грустно, как никогда. Оставшись в своей камере один, когда как-то особенно резко щелкнул замок в двери, я вдруг понял всю глубину гнусности насильственного ареста и одиночного заключения. Пассивность первых дней начинает проходить. Вероятно, в дальнейшем станет чрезвычайно тяжело слышать этот щелкающий за тобой замок, видеть свет в этом высоком и тусклом окошке, упирающемся в стену, оставаться среди этих глухих массивных стен, куда не проходит ни единый звук с воли.

17 декабря.

Да, одиночество хорошо. Оно необходимо в иные моменты, оно пришло ко мне вовремя, чтобы пережить и передумать все, что упало на голову за эти месяцы. Но если бы можно было видеть солнце, поля, если бы можно было уединиться не в четырех стенах каземата под сводами тюрьмы, за запертой дверью. Насильственное одиночество может стать мучительным для всякого, а для многих оно непереносимо с самого начала.

Вчера у меня не было даже прогулки. Уж не знаю почему. Потому ли, что взамен ее мне предложили идти в баню, или просто забыли. Во всяком случае я был рад бане. Я люблю русскую баню. Она оказалась у нас как раз посреди дворика в „одноэтажном доме”. Гарнизонно-крепостной устав был соблюден, и в предбаннике меня сторожил солдат с ружьем. Он же прервал и мои души из бадьи. Баня неплоха, но очень грязна и плохо содержится. Полы прогнили, лавки грязны и т. д.

18 декабря.

Уже три недели прошло. Какъ незаметны они и в то же время как томительны. Безумие хозяев Смольного все разрастается. Они думают, что нанесли смертельный удар капитализму (или говорят это по крайней мере, дурача других), захватив банки. А в результате разрушив и частный, и государственный кредит, они лишь подготовляют нам полную кабалу. Германский капитал, организованный и сильный дешевым кредитом, легко захватит без соперников все наши рессурсы. Такой ход — тоже в экономической конкуренции, что на фронте разрушение армии. Кабала, кабала иноземной и беспощадной эксплоатации — вот, что ждет нас. Чем больше разрушается наша промышленность и наш кредит, тем более легкой добычей становимся мы для Германии, превращаясь в тот „навоз славянский”, который нужен для культуры тощей немецкой почвы. Боже, что за безумие или предательство Смольного!..

Маленькая девчурка становится более частой посетительницей нашего коридора. Сегодня я слышал ее топанье и ее детский голосок за дверью. Когда мне принесли посылку от Саши, она стояла и смотрела в двери моей камеры. Я протянул ей леденцов, она взяла и повторила, что ей сказал караульный, — „спасибо”.

В капоре, из-под которого выбиваются льняные кудри, в шубке и маленьких ботиночках, с милым личиком и серьезными умными глазками, она стояла и смотрела на меня. Какие мысли пришли в голову этому бедному ребенку, когда запирали двери камеры, где она видит в коридоре десятки запертых дверей, за которыми сидят люди. Может ли она не понять, а лишь почувствовать горе и ужас прошлого и настоящего этой тюрьмы.

Какие впечатления эти стены и своды, эти запертые в клетки люди заронят в ее душу? Она еще слишком мала, но я слышу сейчас в коридоре ее вопросы. Она что-то спрашивает у караульного. Не могу, к сожалению, разобрать ее лепета. Что она спрашивает? Что они отвечают? Гулкое эхо свода смешивает их голоса. Я слышу потом, как она начинает бегать и играть. Но прошли ли вопросы без ответа, или подвижность ребенка прошла мимо них? Топот ножонок затихает вдали, больше ничего уже не слышно. Мертвая тишина снова вступает в свои нарушенные на минуту права. Тишина.

19 декабря.

А сколько в этой тишине мучительной неизвестности. Вчера узнал от Саши, что помошник нашего коменданта Павлов подверг наказанию А. В. Карташева, посадил его в карцер и был очень груб, угрожал расправой. Все министры объявили голодовку, требуя арестованного Карташева освободить. Никто из нас не подозревал обо всем происшедшем, иначе мы тотчас же присоединились бы все к протесту. Негодяи! Министры узнали о происшедшем с Карташевым только на совместной прогулке. Мы же лишены этого, и до сих пор гуляем поодиночке. Почему? Не понимаю. Да, в нашей тишине и при теперешних порядках могут происходить молчаливые трагедии, бессмысленные жестокости и издевательства. Вчера я видел во время свидания Ф. Ф. Кокошкина. Он, бедняга, побледнел, и лицо стало как будто немного одутловатым. Вот для его туберкулеза заключение дрянная штука. Вообще, все же долго быть в одиночке, даже в наших удовлетворительных условиях, очень плохо для здоровья. Уже два дня как мне не спится, не хочется есть, голова тяжелая и пустая. Надо заставлять себя работать.

Но, как у Romain Roland в его Christoff *, невольно бредет в голову соблазнительный вопрос: А qui bon ? Зачем? Для чего? Я понимаю, что это минутная слабость, но она хуже поднимающегося иногда протеста, бессильного, но тем более мучительного.

* - у Романа Роллана в его повести "Жан Кристоф" (прим. ред.)

20 декабря.

В первый раз газеты принесли хорошие известия. Панину отпустили. Правда, пришлось внести 93 тысячи и их собирать по подписи. Унизительная подачка большевистскому застенку, но она на свободе и это меня радует. Выкуп внесен, как разбойникам при похищении дорогих людей. Да и в сущности большевизм вовсе не социальная революция, ибо таковая вообще невозможна, а вооруженный грабеж. Грабеж капиталистов рабочими, грабеж интеллигенции невеждами, грабеж патриотов предателями, грабеж России германскими агентами. Чем ближе подвигаются события, тем отвратительнее становятся ложь и лицемерие Смольного. Сегодня в „Известиях" невероятной наглости статья по поводу „неприемлемых условий предложенного германцами мира. Идиоты или преступники только и могут писать такие статьи. Разрушив свою армию, уведя ее на войну против своих же граждан, лицемеры кричат теперь и взывают к германским солдатам! Эти-то не будут слушать исступленных или подкупленных приверженцев мира на нынешнем фронте. Господи, какой чудовищный обман, какая гнусность!

Число заключенных увеличилось у нас, вероятно, очень значительно. Моя прогулка сегодня состоялась только в пять часов дня. Сумерки уже были вполне. Темносерое небо точно спускалось над нашим двориком, золотая игла собора виднелась в надвигающейся темноте, веселых голубей не было давно уже, и только изредка на деревьях каркала не заснувшая еще галка. Во дворике было почти совсем темно; фигуры часовых еле были заметны у крыльца; дым из труб, спускаясь вниз, наполнял воздух буроватым, горьким туманом. Я кружился вдоль стен без мысли, машинально и тихо.

21 декабря.

Кончил, наконец, 10 томов Jean Christoff . Постараюсь, ограничить мою литературную пищу. Горе других, даже вымышленное горе, терзает меня. Каждая строчка будит воспоминание о собственной потере, часто я не мог читать совсем и как ребенок рыдал. Как это глупо, Боже мой, быть таким слабым, переживать вымысел, как собственную жизнь. Но что же делать, если не могу до сих пор овладеть собой и малейшее прикосновение к моей утрате делает боль невыносимой. Когда Саша принесла фотографию нашей группы, снятой в апреле, я не мог решиться взять ее с собой в камеру. Я рыдал бы над ней все дни, так тяжело видеть этот былой отзвук всей нашей семьи, теперь разбитой и пустой без нее. Я еле мог сказать Саше, чтобы она унесла фотографию. Это, очевидно, реакция наконец упавшего напряжения. Надо же взять себя в руки снова.

Как хорошо было гулять сегодня. Было пасмурно, шел мягкими, пушистыми хлопьями снег, и его белая пелена покрыла все дорожки и деревья во дворе. Было жаль уходить опять под своды тюрьмы.

Наша стража, видимо, частью переменилась. Много новых, совсем простецких лиц. Один из дежурныхъ во дворе спросил меня: „А скоро замиримся? Мы вот только с позиций приехали, из под Тарнополя. Тут у вас ничего не разберешь!"

А сегодня отыскался земляк из села Хлевного, Задонского уезда. Он отворил дверь камеры и долго разговаривал со мной. Вся его душа там, в деревне, где у отца, несмотря на 60 л . до сих пор не просыхает спина от работы, где хлеба много, „поскольку лет в скирдах стоит" и где мечты „об уравнении" кажутся такими бессмысленными. Мой земляк, видимо, не искушенный Питером, с отвращением разсказывал о грабежах солдат, которые производят обыски, и о стремлении отнять у людей плоды их труда. Его отношение к большевикам очень неясное. И он жаждет мира всей душой, но его идеалы противоположны Смольным реформаторам. Кончил он курьезно: „Я не знаю, кажется, здесь долго разговаривать не дозволяется?" повернулся и запер дверь.

А вечером впервые в коридоре шла картежная игра, судя по хлопанью карт по столу и шумному разговору. Впрочем, часам к 10 все стихло по-прежнему, но ненадолго. Очевидно, ходили ужинать. А затем картеж и шум продолжались задолго после полуночи.

22 декабря.

Сегодня разговорчивый дежурный караульный. Утром, войдя с лампой в камеру и поздоровавшись, он сказал: „Камера холодная, сырая. Верно дежурный былъ ленив, плохо топил". Затем, когда я уже умывался он принесъ кипяток, поставил его на стол и, подойдя ко мне, дружески похлопал по плечу и утешил: „Скоро освободитесь!" — Не думаю, сказал я. — „Мы ждем переворота со дня на день". И ушел. Выговор с резким каким-то инородческим акцентом: литовец, латыш? Принеся сахар, он вновь заговорил, но уже на другую тему. В этой самой камере была Вырубова, пока ее выпустили, а рядом —Сухомлинова, а в самой последней — (72-й) Воейков. „Хорошие предшественники! —подумал я. Но ведь они просидели более 7 месяцев. Сколько раз поднимали мы вопрос об ускорении над ними суда, или освобождении их, если нет улик. Керенский, Переверзев, Зарудный боялись караула, боялись Советов р. и с. д., боялись общественного мнения и в конце - концов, уже после нашего ухода, все-таки провели закон, которому мы всячески противились, о внесудебных арестах. И на основании этого закона держали их в тюрьме, уже не стесняясь. Упреки „Правды", что и Временное правительство применяло насилие, конечно, верны. Паралич суда, чему виною, по-моему А.Ф.Керенский, был одной из причин более быстрого разложения порядка, хотя бы и революционного.